EL CAMINO Y EL MARGEN

LOS GITANOS A LA ENTRADA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

La historia de la presencia gitana en la Península Ibérica ha sido tradicionalmente abordada desde un enfoque documental, centrado en el famoso salvoconducto otorgado en Zaragoza en 1425 por el rey Alfonso V de Aragón a un enigmático personaje conocido como Juan de Egipto Menor. Este documento, que autoriza la libre circulación de Juan y su “compañía” por los territorios de la Corona, ha sido repetidamente considerado como la puerta de entrada “oficial” de los gitanos a los reinos ibéricos. Sin embargo, esta visión, por mucho tiempo dominante, resulta insatisfactoria si no se articula dentro de un marco más amplio que contemple el contexto político, simbólico, institucional y cultural de la Baja Edad Media europea.

Volver

Desde los trabajos pioneros de Antonio Gómez Alfaro, Elena Sánchez Ortega y Teresa San Román, los estudios sobre la historia de los gitanos en España han superado la lectura literalista de las fuentes para plantear preguntas más complejas sobre la construcción del “otro”, la movilidad tolerada, la exclusión social y la institucionalización de la marginalidad. El objetivo de este artículo es recuperar y profundizar esa línea crítica: más que narrar la “primera mención” documental, se trata de comprender cómo y por qué ciertos grupos gitanos fueron acogidos, tolerados y finalmente perseguidos dentro de una sociedad profundamente jerarquizada, atravesada por imaginarios cristianos, normas jurídicas ambivalentes y representaciones etnoculturales contradictorias.

El punto de partida es una evidencia: en el momento de su llegada, los gitanos no eran identificados como delincuentes, ni como marginados, ni siquiera como extranjeros peligrosos. Eran vistos, más bien, como forasteros excepcionales, viajeros dotados de una biografía sagrada (peregrinos), de vínculos imaginados con tierras lejanas (Egipto, Oriente), y de una cultura interna que desconcertaba a los europeos por su riqueza, su independencia y su inaccesibilidad lingüística.

El presente trabajo se estructura en varias secciones que abordan, desde distintos ángulos, el contexto de llegada de los gitanos a la Península: el marco de las migraciones romaníes en Europa; el significado del documento de Alfonso V; la función simbólica del peregrino de Santiago como forma de legitimación; las estrategias de acogida, tolerancia y sospecha en el mundo cristiano bajomedieval; y la ambigua posición de los gitanos entre la aristocracia y la marginalidad institucional.

Inspirándonos en autores como Gómez Alfaro (1993), que alertó sobre los límites de la historiografía oficialista, Teresa San Román (1997), que exploró las lógicas de exclusión social y simbólica, y Elena Sánchez Ortega (2003), que analizó la construcción de la alteridad femenina en los márgenes, este artículo busca contribuir a una lectura crítica, histórica y etnográfica de un momento fundacional —no tanto por lo que dice la ley, sino por lo que insinúa la práctica.

Como escribe San Román: “Los gitanos no eran ajenos a la sociedad que los rodeaba, sino elementos visibles y móviles que obligaban constantemente a redefinir los límites entre lo aceptable y lo peligroso”

La llegada de los gitanos a la Península Ibérica no puede entenderse como un fenómeno aislado ni como el resultado de una única decisión política. Forma parte de un proceso histórico de largo alcance: la gran diáspora de grupos romaníes desde Asia Menor hacia Europa a partir del siglo XIV. Esta diáspora se vio acelerada por las guerras turco-bizantinas, los desplazamientos forzados y las condiciones socioeconómicas inestables en los Balcanes y el Imperio Otomano en expansión. Ya a fines del siglo XIV hay testimonios de su presencia en el Peloponeso, Creta y Rodas; en 1407 son documentados en Hungría, y en 1419 en París. Desde allí, la migración avanza por los corredores principales de comunicación medieval, incluyendo rutas comerciales, ejes fluviales y —de manera destacada— las rutas de peregrinación.

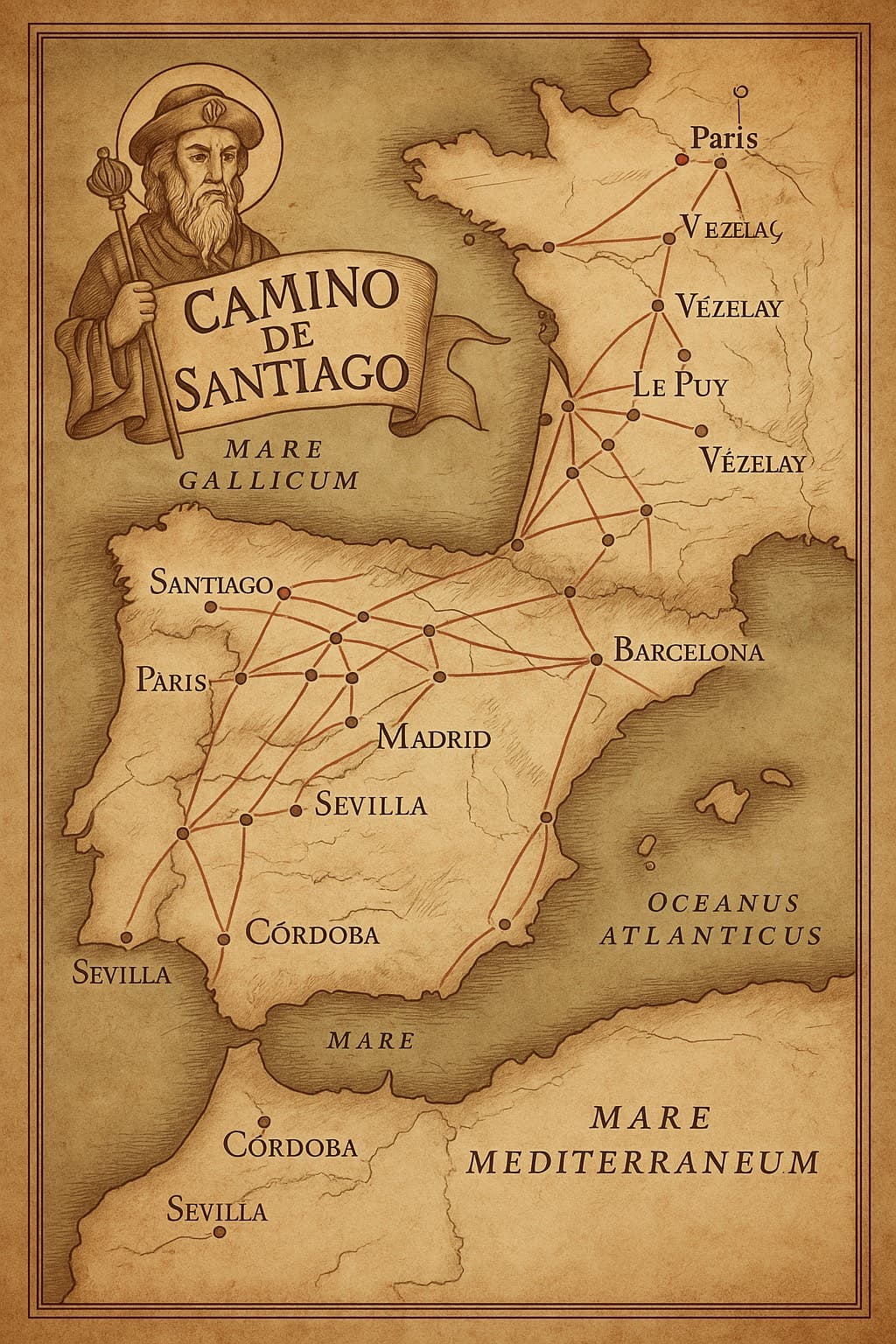

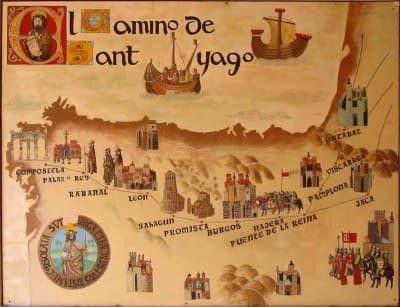

Una de las más importantes de estas rutas era sin duda el Camino de Santiago, que desde el siglo XI se había consolidado como el principal itinerario de peregrinación de Europa occidental. Las rutas jacobeas no eran únicamente caminos de fe; eran arterias de tránsito económico, cultural y político que conectaban a Francia, Alemania, Flandes e Italia con los reinos cristianos peninsulares. Como ha subrayado García de Cortázar (1996), el Camino de Santiago fue la primera gran “columna vertebral” de la Europa cristiana, articulando un espacio donde circulaban no solo peregrinos, sino también ideas, técnicas, lenguas y cosmologías.

Los peregrinos constituían, por ello, una figura central en la Baja Edad Media. Eran portadores de una movilidad socialmente legitimada, protegida por la Iglesia y aceptada por las autoridades locales, siempre que sus fines fueran piadosos. La peregrinación era una forma de penitencia, un recurso espiritual y, a menudo, una estrategia para negociar la redención personal o social. A lo largo del Camino, las órdenes religiosas y las cofradías mantenían redes de hospitales, albergues y dispensarios donde se acogía al caminante, y las autoridades ofrecían franquicias legales: los peregrinos estaban, en muchos casos, exentos de pagar ciertos tributos, e incluso podían beneficiarse de una suspensión de penas judiciales si iban en misión religiosa.

Esta red de movilidad sacralizada fue, en efecto, el espacio simbólico por excelencia en el que se insertaron los primeros grupos romaníes documentados. Como ha demostrado Antonio Gómez Alfaro (1993), muchos de los salvoconductos concedidos a estos grupos en los siglos XV y XVI alegaban como justificación su condición de “peregrinos a Santiago”. Lejos de ser una invención oportunista, esta presentación tenía pleno sentido dentro de la lógica cultural del periodo. Ser peregrino era ser huésped, y ser huésped era —al menos temporalmente— estar protegido. Al mismo tiempo, la Baja Edad Media europea vivía un periodo de transformación estructural. Entre 1350 y 1500, la crisis del sistema feudal, la peste negra, las guerras dinásticas, las reformas religiosas y la progresiva consolidación de las monarquías nacionales alteraron profundamente el orden social. El ideal de cristiandad empezaba a resquebrajarse ante las tensiones del centralismo político, la fiscalización del territorio y el control cada vez más estricto de las poblaciones móviles.

En ese contexto, la llegada de un grupo no cristiano viejo, sin señor feudal conocido, dotado de lengua propia y modos de vida nómadas —pero que se decía peregrino, y además protegido por reyes— constituía un desafío a la lógica emergente del Estado territorial. Como ha señalado Teresa San Román: “Los gitanos irrumpen en una Europa que comenzaba a levantar sus propias murallas internas. Ya no bastaba con ser cristiano: había que ser localizable, fiscalizable, traducible”. Los gitanos llegaron justo en el momento en que la movilidad empezaba a ser sospechosa. Pero su capacidad de adaptarse a los marcos simbólicos del peregrinaje les permitió, al menos por un tiempo, insertarse en ese espacio de excepcionalidad. No eran simplemente migrantes; eran actores culturales dotados de estrategias específicas de legitimación. El Camino de Santiago, en este sentido, funcionó como escenario de tránsito y de reconocimiento. El hecho de que tantos documentos gitanos iniciales hagan referencia al santuario compostelano no es casual: Santiago era el último gran altar europeo antes del Atlántico, el lugar donde terminaba la Tierra conocida y empezaba el misterio. En cierta forma, la figura del gitano-peregrino condensaba esa ambivalencia entre el mundo visible y el invisible y lo sagrado y lo profano.

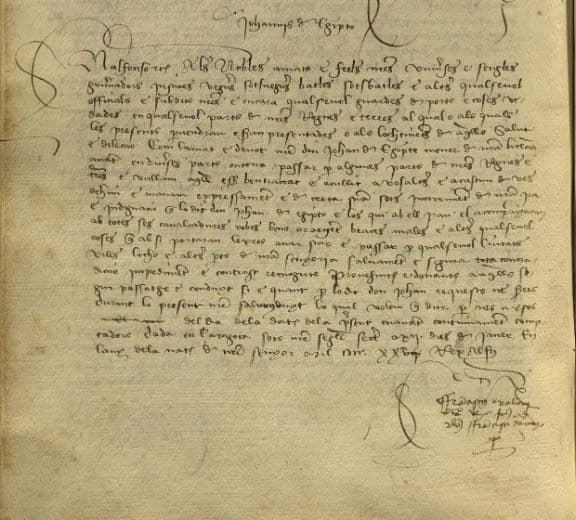

La carta de paso otorgada por Alfonso V de Aragón en Zaragoza el 12 de enero de 1425 es considerada el primer documento oficial que menciona la presencia de gitanos en la Península Ibérica. En ella se concede permiso de libre tránsito a un tal “Juan de Egipto Menor”, junto con su “compañía de gente”. Este documento, conservado hoy en el Archivo de la Corona de Aragón y reproducido en el Museo de Zaragoza, ha sido objeto de múltiples interpretaciones. ¿Quién era Juan de Egipto Menor? ¿Por qué se le concede un salvoconducto real? ¿Qué significado político y simbólico tenía este acto? Lejos de representar una “entrada” en sentido literal, el documento debe entenderse como una certificación jurídica de paso en un sistema de movilidad controlada. Como ha demostrado Antonio Gómez Alfaro (1993), las cartas de salvoconducto eran habituales en la administración bajomedieval para regular la circulación de embajadas, artistas, comerciantes o peregrinos. El caso de Juan de Egipto Menor encaja dentro de esta práctica institucional. El hecho de que se le reconozca como portador de un salvoconducto indica que su presencia era notoria y visible, pero no necesariamente excepcional ni disruptiva.

La fórmula utilizada en la carta es especialmente significativa. Se refiere a Juan como “un caballero que dice ser del Egipto Menor”, lo cual remite a una identidad performativa y diplomática. En la Edad Media, la figura del “egiptano” (de donde derivará el término “gitano”) estaba asociada al imaginario oriental, al saber oculto, al viaje iniciático. Como ha mostrado Vicente Marqués (2009), los grupos gitanos que llegaban a Europa sabían utilizar esta retórica simbólica como estrategia de legitimación ante las cortes reales, presentándose como delegaciones nobles de reinos remotos, a menudo ficticios o idealizados.

El uso del término “compañía” también tiene implicaciones relevantes. Denota una estructura interna organizada, posiblemente jerárquica, con líderes visibles y funciones específicas. A diferencia de la imagen moderna del gitano como individuo marginal, en estos primeros registros aparece como parte de una comunidad cohesionada que actúa colectivamente y se relaciona con el poder de manera formal.

Más allá del texto mismo, es importante subrayar el momento histórico en que se produce este acto. Alfonso V, apodado “el Magnánimo”, era un monarca humanista y expansivo, inmerso en la política mediterránea. Su corte era un espacio cosmopolita, donde confluían embajadores, artistas, caballeros y eruditos de distintos orígenes. La concesión del salvoconducto puede interpretarse, por tanto, como una manifestación de esa tolerancia selectiva, típica de una diplomacia regia que buscaba consolidar prestigio a través de actos de hospitalidad.

Ahora bien, como advierte Gómez Alfaro, la condición de “acogidos” era siempre temporal y condicionada. El documento fija un plazo de tres meses para la estancia del grupo, lo que evidencia que no se trataba de una aceptación estructural, sino de un permiso transitorio. La legalidad del grupo dependía exclusivamente de su vinculación con el favor real; fuera de esa protección, pasaban a ser forasteros sujetos a la legislación ordinaria, que no los reconocía como súbditos, ni como vasallos, ni como vecinos.

Esta relación con el poder, cercana pero inestable, nos obliga a replantear la noción de extranjería en la Baja Edad Media. Como observa Elena Sánchez Ortega: “No todos los extraños eran peligrosos, pero todos los peligrosos eran, de algún modo, extraños. La inclusión dependía del marco simbólico que los acogiera”.

El caso de Juan de Egipto Menor es, así, paradigmático de esta ambigüedad. Es huésped del rey, pero no del reino; es admitido por decreto, pero no por derecho. Su figura encarna un tipo de otredad tolerada mientras conserve su aura de lejanía y su carácter transitorio. En resumen, el salvoconducto de 1425 debe leerse no como el acta fundacional de la presencia gitana en España, sino como el registro jurídico de una estrategia de inserción social basada en la performance diplomática, la retórica del peregrinaje y la protección regia. Lo que el documento revela no es el origen, sino una forma de visibilidad institucional que anticipa —en su misma lógica— el futuro proceso de exclusión.

La figura del peregrino ocupaba un lugar privilegiado y ambivalente en el universo cristiano medieval. Peregrinar no era simplemente viajar: era emprender un desplazamiento sacralizado, un camino físico y espiritual hacia un lugar considerado santo. En la Edad Media occidental, tres destinos principales concentraban este ideal de movilidad piadosa: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Este último, con el auge del culto al apóstol Santiago desde el siglo IX y sobre todo a partir del siglo XI, se convirtió en el gran centro de peregrinación de Europa occidental, articulando rutas que atravesaban el continente desde Francia, Flandes, Inglaterra, Alemania, Hungría, y los reinos cristianos del norte peninsular.

Los peregrinos medievales no constituían un grupo homogéneo. Al contrario, la peregrinación era una práctica compartida por personas de todas las clases sociales, edades y condiciones. El Camino de Santiago no era solo una ruta espiritual, sino una infraestructura transnacional que permitía el tránsito de miles de personas a lo largo del año. La Iglesia y las cofradías crearon una red de hospitales, albergues, monasterios y casas de caridad para atender a los peregrinos. Estas redes, como ha documentado López Alsina, no solo proporcionaban comida y refugio, sino que también constituían una forma de control moral y social sobre los cuerpos móviles. El peregrino estaba obligado a portar símbolos visibles (como la concha, el bordón y el sombrero jacobeo), y a respetar ciertos códigos de conducta. Su movilidad estaba sacralizada, pero también reglamentada: era tolerada en la medida en que respondiera a los parámetros de la peregrinación canónica. Esta reglamentación fue especialmente importante a partir del siglo XIII, cuando aumentó el número de falsos peregrinos y de personas que se amparaban en esa condición para eludir impuestos, castigos o responsabilidades.

La peregrinación no era solo un hecho religioso; tenía profundas implicaciones sociales, jurídicas y políticas. Era una forma de purificación moral, pero también un mecanismo de reintegración social. Las autoridades civiles y eclesiásticas aceptaban —e incluso imponían— peregrinaciones como castigo o compensación. Como señala Jacques Le Goff, la peregrinación era una de las pocas formas en que un individuo podía modificar su estatus moral a través de una acción visible. Por ello, adoptar la identidad de “peregrino” era asumir una categoría reconocida por las instituciones, una máscara social que permitía circular por espacios vedados a otros grupos móviles, como los vagabundos, los mercenarios o los herejes. Teresa San Román lo sintetiza con claridad: “El peregrino era una figura a la vez santa y sospechosa, legitimada por el rito pero vigilada por el ojo de la autoridad. Su paso era admisible porque se prometía que no sería duradero”.

Los grupos romaníes que arribaron a la Península en el siglo XV entendieron perfectamente este contexto simbólico y jurídico. Presentarse como “peregrinos a Santiago” no era un simple subterfugio: era una forma de insertarse inteligentemente en la cultura legal y espiritual de la época. El uso de esta figura les permitía obtener salvoconductos, acogida en ciudades, tolerancia temporal e incluso protección de las autoridades reales. Este tipo de encaje simbólico ha sido analizado por Antonio Gómez Alfaro como una forma de visibilidad reglada. Lejos de pasar desapercibidos, los gitanos se presentaban públicamente, hacían saber su origen lejano y pedían protección para su tránsito. El documento de Juan de Egipto Menor es una prueba de este tipo de relación: peregrino noble, en tránsito a Santiago, con comitiva propia y amparo real. En este sentido, el Camino de Santiago no solo fue una ruta física para los gitanos, sino una ruta simbólica de entrada en la Península, un pasaporte cultural que les ofrecía, al menos durante un tiempo, legitimidad frente a un mundo profundamente desconfiado de lo forastero.

La hospitalidad era un pilar fundamental del pensamiento cristiano medieval. Inspirada en los Evangelios y en la tradición monástica, se entendía como un deber moral hacia el prójimo, especialmente hacia los forasteros, peregrinos, pobres y enfermos. Las Sagradas Escrituras presentaban la acogida del extranjero como una forma de encuentro con lo divino: “Fui forastero, y me hospedasteis” (Mt 25:35). Este principio fue asumido por la Iglesia como una de las manifestaciones de la caridad cristiana, y se tradujo en la fundación de hospitales, albergues y casas de acogida en todo el territorio europeo. Sin embargo, esta virtud evangélica convivía con una realidad mucho más compleja. Como ha mostrado Michel Mollat (1983), la hospitalidad medieval estaba profundamente atravesada por jerarquías, condiciones y restricciones. No todos los forasteros eran bienvenidos: su acogida dependía de factores como su apariencia, su procedencia, su clase social y, sobre todo, la legitimidad de su tránsito. El peregrino tenía derecho a ser acogido; el vagabundo, no. El comerciante podía permanecer; el errante sin oficio ni señor, no. Esta distinción entre forasteros “buenos” y “malos” fue el germen de la institucionalización de la desconfianza hacia los cuerpos móviles.

En este marco se inscriben las primeras apariciones de grupos gitanos en la Península. Aunque inicialmente fueron recibidos con curiosidad y tolerancia, su ambigüedad estructural —ni cristianos viejos, ni súbditos estables, ni vasallos definidos— los colocó en una posición liminal. Se acogía su peregrinación a Santiago, se admiraban sus saberes prácticos (herrería, música, adivinación), pero al mismo tiempo se temía su carácter colectivo, su opacidad lingüística y su falta de integración parroquial. Como ha observado Elena Sánchez Ortega (2003), las mujeres gitanas despertaban especial inquietud en este contexto. Su capacidad para adivinar, curar o vender pócimas las situaba en la frontera entre lo útil y lo peligroso, lo mágico y lo herético. No es casual que muchas de las primeras persecuciones documentadas contra gitanas estén relacionadas con acusaciones de brujería o engaño, en línea con los miedos sociales hacia las mujeres autónomas y los saberes populares no institucionalizados: “La mujer gitana era percibida como doblemente inquietante: por su extranjería y por su capacidad de actuar fuera de los márgenes del control masculino-cristiano”.

La ambivalencia de la hospitalidad medieval se manifiesta, además, en el tipo de acogida que se ofrecía. En muchos casos, se trataba de una tolerancia condicionada al tiempo y al espacio. Los forasteros eran admitidos, pero debían seguir su camino. La estancia prolongada comenzaba a generar incomodidad, sobre todo si se percibía que el grupo no aportaba beneficios económicos, no contribuía al mantenimiento comunal o alteraba el orden establecido. Esta lógica de la “acogida bajo condición” será fundamental para entender la posterior transformación del gitano de peregrino a sospechoso. Además, los mecanismos legales que regulaban la presencia de extranjeros se intensificaron a lo largo del siglo XV. Las ciudades comenzaron a exigir cartas de vecindad o de “buena conducta” para permitir la residencia, y proliferaron las ordenanzas municipales que penalizaban la mendicidad, la adivinación y el vagabundeo. Estas medidas, aunque en apariencia neutras, afectaban de forma desproporcionada a los gitanos, cuya forma de vida itinerante no se ajustaba a las exigencias del nuevo orden urbano. En este sentido, la hospitalidad cristiana comenzó a transformarse en vigilancia institucionalizada. Como señala Mollat: “El huésped comenzó a ser visto como un problema más que como un deber. La ciudad se convirtió en un espacio cerrado, y el hospital en una forma de contención más que de acogida”. Los gitanos, al presentarse como peregrinos, se insertaron inicialmente en esta lógica de hospitalidad sagrada. Pero al no poder o no querer fijarse en un lugar, al no integrarse en las estructuras corporativas o parroquiales, comenzaron a ser vistos como forasteros permanentes, una contradicción en términos que el sistema no podía tolerar durante mucho tiempo.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la presencia gitana en la Península Ibérica desde el siglo XV es su capacidad de moverse entre los extremos sociales con una notable flexibilidad simbólica. Desde su primera aparición documentada, los grupos romaníes no se presentan como parias, ni como mendigos, ni siquiera como simples peregrinos. Se presentan como comitivas nobles, a menudo encabezadas por un “conde” o “duque”, con salvoconductos reales, caballos, estandartes y séquitos. Este acceso a la cortesanía —al menos en su dimensión representativa— constituye una de las paradojas fundacionales de su historia peninsular: estaban excluidos del sistema social estamental, pero próximos a los centros del poder monárquico y aristocrático.

En la sociedad bajomedieval, la identidad social estaba determinada por la adscripción a un estamento —nobleza, clero, tercer estado— o por la pertenencia a un gremio, parroquia o jurisdicción. Los gitanos, sin embargo, no encajaban en ninguna de estas categorías: no eran súbditos parroquiales, ni vasallos feudales, ni miembros de los gremios urbanos. En términos jurídicos, eran “hombres sin tierra” y, por tanto, sin adscripción jurídica ni fiscal. No obstante, eran reconocidos y protegidos por el monarca —al menos temporalmente— a través de salvoconductos, cartas de amparo y audiencias concedidas.

Este tipo de reconocimiento no implicaba integración en el cuerpo social, pero sí confería una legitimidad transitoria dentro del marco de las relaciones de poder del momento. Como ha señalado Antonio Gómez Alfaro (1993), los gitanos supieron negociar su visibilidad mediante el uso de códigos culturales compartidos con la nobleza: la exaltación de la genealogía, la movilidad caballeresca, el uso del honor, la teatralización del mando y el recurso al simbolismo oriental: “Su extranjería aparente y su estructura jerárquica interna les permitieron establecer relaciones con los poderes, pero al margen de la vecindad y del vasallaje, en una zona de excepción que será a la vez su fuerza y su condena”.

Uno de los testimonios más elocuentes de esta cercanía a las élites se encuentra en el Diario del Condestable de Castilla, conocido como el “Libro del conde de Iranzo” (circa 1460), un valioso documento que describe la vida cortesana de la nobleza castellana del siglo XV. En este texto se relata cómo un grupo de “egiptanos” fue recibido en Jaén por el conde, con gran curiosidad y cortesía. El cronista destaca su forma de vestir, sus danzas, su música y su manera de hablar. Aunque se reconoce su extranjería, también se señala su capacidad para entretener, su noble apariencia y su aptitud para ciertos oficios.

Este episodio es revelador por varias razones. En primer lugar, demuestra que los gitanos eran visibles y reconocidos por las élites, y que su presencia no era marginal sino ceremonial. En segundo lugar, subraya la atracción estética y simbólica que despertaban: su exotismo los convertía en figuras interesantes dentro de un universo cortesano ávido de espectáculo y diferencia. Finalmente, permite entender que, pese a su estatuto jurídico incierto, su relación con el poder era de acceso directo más que de integración social.

Esta relación de los gitanos con las altas casas nobiliarias no se limitó a la Baja Edad Media. Existen testimonios documentados a lo largo de los siglos XVI al XVIII de vínculos entre gitanos y grandes linajes aristocráticos, especialmente en relación con actividades ecuestres, musicales y de herrería. Un ejemplo significativo es la Casa de Alba, una de las familias más poderosas del reino de Castilla, que mantuvo durante siglos relaciones con gitanos andaluces, sobre todo en el contexto de la cría de caballos, las faenas de campo, las fiestas señoriales y las exhibiciones ecuestres.

En algunos archivos señoriales se conservan registros de pagos a “gitanos herradores” o “músicos egipcianos”, contratados para actuar en bodas y ferias. En ciertos casos, se les permitía vivir dentro de las tierras del ducado, a cambio de servicios específicos. Esta práctica generó una relación clientelar ambigua: ni esclavos ni vasallos, los gitanos eran tolerados mientras fueran útiles y no alteraran el orden. Teresa San Román ha reflexionado sobre este tipo de relaciones como una forma peculiar de inclusión funcional: “La aristocracia necesitaba de la movilidad y del saber práctico gitano, al mismo tiempo que mantenía su exclusión simbólica. Era una relación de dependencia silenciosa, basada en la utilidad y no en el reconocimiento”.

La paradoja que atraviesa esta historia es clara: los gitanos no eran parte del orden, pero tampoco estaban completamente fuera. Su exclusión formal convivía con una presencia informal estratégica. Eran ajenos al sistema estamental, pero no al sistema de poder. Su movilidad los convertía en útiles para tareas que requerían desplazamiento constante —como la herrería ambulante o el comercio menor— y su autonomía lingüística y cultural, aunque motivo de sospecha, también les confería una identidad sólida. Con el paso del tiempo, esta ambivalencia se volvió insoportable para los nuevos Estados modernos, que requerían población fija, censada y productiva. La figura del “gitano útil pero no sujeto” se transformó en “gitano sospechoso” y, finalmente, en “gitano perseguido”.

La llegada de los gitanos a la Península Ibérica a comienzos del siglo XV no puede entenderse como un episodio exótico o marginal, sino como parte de un proceso complejo de interacción con los poderes políticos, jurídicos y religiosos de la Baja Edad Media europea. A través de una cuidada puesta en escena de nobleza, peregrinaje y extranjería sagrada, los grupos romaníes supieron insertarse en el sistema de relaciones simbólicas y de movilidad de su tiempo, obteniendo —aunque de forma precaria— legitimidad para su tránsito.

Hemos visto cómo el salvoconducto otorgado por Alfonso V a Juan de Egipto Menor no fue un hecho aislado, sino un mecanismo diplomático habitual, en el que la condición de “peregrino” a Santiago funcionaba como dispositivo simbólico de inclusión temporal. Esta figura del peregrino, profundamente arraigada en la conciencia cristiana, permitía a sujetos móviles acceder a la protección institucional, al menos mientras durara su tránsito. El Camino de Santiago, con su red de acogida y su sacralidad legitimadora, actuó como corredor jurídico y espiritual para los gitanos en su llegada al Occidente peninsular.

Al mismo tiempo, hemos constatado que esta inclusión era profundamente ambigua. La hospitalidad cristiana convivía con la sospecha hacia los cuerpos móviles. La tolerancia se ofrecía bajo condición: que la estancia no fuera prolongada, que no se alterara el orden urbano, que no se ejercieran prácticas consideradas peligrosas o heréticas. Los gitanos, aunque inicialmente bien recibidos por ciertos sectores, comenzaron a ser vistos con recelo conforme se hizo evidente su carácter colectivo, su permanencia y su diferencia estructural.

La paradoja se hace aún más evidente cuando se analiza su relación con el poder aristocrático y monárquico. Excluidos del sistema estamental —por no tener tierra, linaje reconocido ni integración eclesiástica—, los gitanos se vincularon sin embargo a las élites mediante relaciones de hospitalidad, espectáculos, oficios y servicios útiles. Casos como el del conde de Iranzo o la conexión posterior con la Casa de Alba revelan que existió un espacio de proximidad simbólica al poder, aunque sin integración estructural.

Como ha señalado Teresa San Román, la posición del gitano en la historia de España es la de un “otro interno” que fuerza constantemente las categorías del sistema: ni del todo extraño, ni plenamente propio; ni completamente libre, ni enteramente sujeto. Esta condición liminal es la que explica tanto la fascinación que provocaron en sus primeros contactos con la sociedad ibérica como la dureza con que serían posteriormente reprimidos: “La historia de los gitanos no es una historia de exclusión total desde el inicio, sino de una inclusión ambigua, funcional, que con el tiempo se tornó intolerable para el sistema”. La realidad fue cómo esta tolerancia inicial se transforma en persecución, a través de cambios legislativos, consolidación de las monarquías centralizadas y cristalización de un imaginario negativo en torno al pueblo gitano.